「理想のノート」は、作って終わりではなく読み返して学びが進むノート。

暗記偏重になりがちな文系科目でも、そして社会人の資格勉強でも、理解→定着→応用までを支えるのが6分割ノートです。ここでは、その背景と具体的なやり方、続けるコツをわかりやすく紹介します。

6分割ノートとは?(考案の背景)

フランス文学研究者・鈴木 暁氏は「講義で本当に大事なのは口頭説明。板書はその例示」と指摘し、**自学自習に必要な“主体的なノート術”**として6分割ノートを提案しました。

ポイントは、原文テキストと理解に必要な材料・自分の思考過程を1見開きに集約すること。これにより、学びの流れが見える化され、復習のたびに理解が深まります。

👉 新発想!スケジュールも思考も書ける『たてヨコ自分アップノート』を見る

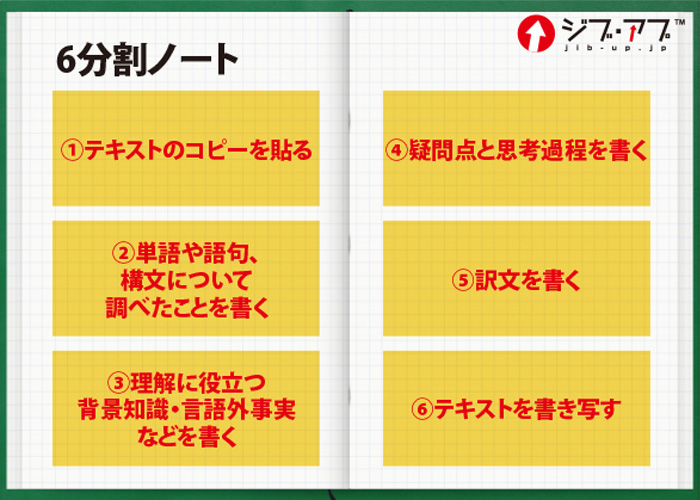

6分割ノートの作り方(見開き2ページ/6エリア)

1見開きを6つのエリアに分けて使います。目的と狙いをセットで覚えましょう。

| エリア | 書く内容 | 目的・狙い |

|---|---|---|

| ① テキスト貼付 | 原文をコピーして貼る | 誤写を防ぎ、理解前に書き写すムダをなくす |

| ② 語彙・構文 | 単語・語句・構文の調べを集約 | 暗記対象を一箇所に集める(周辺に散らさない) |

| ③ 背景知識 | 人名・地名・時代など言語外情報 | あれば補強。無理に埋めないでOK |

| ④ 疑問と言語化 | どこが・なぜ分からないか、思考の過程→解答・解説 | 最重要:疑問を言葉にし、理解の突破口を作る |

| ⑤ 訳/要約 | 自力で訳す・要点を1〜3行でまとめる | 理解の確認と再現性の確保 |

| ⑥ 清書(抜粋写経) | 重要文・分からなかった文の書き写し | ①〜⑤後に行うから定着効果が高い |

コツ:②をテキスト脇に散らして書かず、専用枠に集約。復習時の視線移動が短くなり、負荷が下がります。

具体的な記入ステップ(最短ルーティン)

①貼る → ②語彙・構文→ ④疑問と言語化 → ⑤訳・要約 → ⑥清書

③背景は必要な時だけ。埋めるために調べすぎて沼に入らない。

④は「どこから分からないのか」を境界で区切るのがコツ(例:節Aは理解、節Bが不明)。

文系学生に効くポイント/社会人学習に効くポイント

文系学生向け

範囲学習との相性:1見開き=1トピックの単位で作る

赤シート型暗記の弱点補完:④で理解の穴を明文化→⑤で要約→⑥で定着

試験前の時短:②語彙・構文/⑤要約を走査するだけで点検が速い

社会人・資格学習向け

法令・判例・用語集と相性○:②に定義、⑤に一言要約

“わかったつもり”防止:④で根拠と前提を言語化

後日アップデート:法改正や新知見は③背景や④追記にレイヤー追加

よくある失敗とリカバリ

失敗1:埋めるための作業化 → ④を最初に5分取り、疑問を1つでも言語化

失敗2:情報が散らばる → ②の集約原則徹底。貼付・語彙・背景・疑問の“住所”固定

失敗3:時間がかかりすぎ → ⑤要約は1〜3行。⑥は重要文のみでもOK

6分割ノート×他ノート術の使い分け

黄金の三分割(事実/解釈/行動):議論整理・レポート・会議録向け

コーネル式(メモ/キーワード/要点):講義・セミナーの高速整理向け

6分割:原文理解と疑問の掘り下げ、試験対策の再現性確保に最適

関連:

・方眼ノートで思考整理 → (内部リンク)

・アスリートに学ぶ勝つためのノート術 → (内部リンク)

まとめ|“理解→定着→再現”を一冊で

6分割ノートは、わからないを言語化し、要点化→定着までを1見開きで完結させる方法。学生の文系科目はもちろん、社会人の資格学習でも「読むたびに進化するノート」になります。

まずは1トピックから、小さく始めて続けるのが成功の近道です。